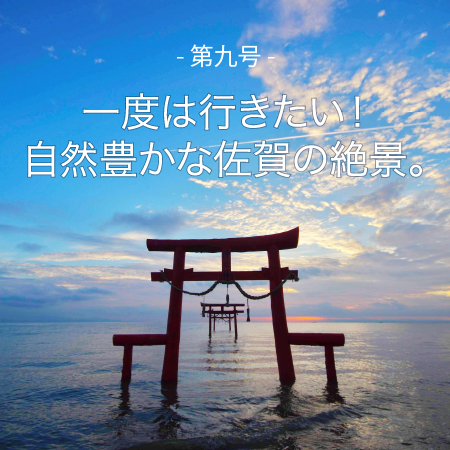

佐賀弁ではなそう。

「応援すっけんね!頑張りんしゃいよ!」(応援するからね。頑張るんだよ。)佐賀で生まれ育った人なら一度はこのフレーズを聞いたことがあるはず。エールの中にどこか可愛い響きがあってほっこりしますよね。今回は佐賀弁がテーマということで、佐賀弁の特徴から珍しい漢語方言まで幅広くご紹介します!

「可愛い」の秘訣は母音の融合。

方言の秘密を探ってみた。

「こいが佐賀弁ばい」(これが佐賀弁だよ)と一口に言っても、場所によって微妙に違うのが佐賀弁の面白いところです。しかし、共通した佐賀弁の大きな特徴としては「母音がなくなることが多い」ことがあげられます。例を挙げると・・・

「多い」→「うーか」、「買い物」→「きゃーもん」、「愛らしい」→「やーらしか」という変化が多く、

「そんなこと言ったって、しょうがないじゃないか」(え〇りかずき)も

「そがんゆーたっちゃ、しょんなかろーもん」となります。

どうですか?どことなく雰囲気が丸くなったように感じません?そんな可愛い?佐賀弁を5つ選んでみたのでご紹介します。

こい分かっ?

どこかで聞いたことある佐賀弁5選。

佐賀人ならどこかで聞いたことがあるはず!でも意外と他県の人には伝わらないそんな佐賀弁5つを集めてみました。

-

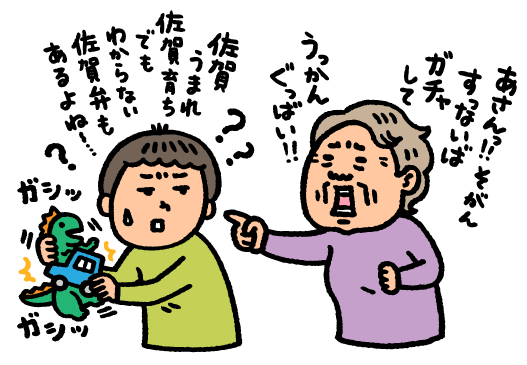

『あさんはほんにどーじゃいこーじゃいして!』

→「あなたはほんとうに雑にして!」 -

『そがんすんないうっかんぐばい。』

→「そういう風にすると壊れてしまうよ。」 -

『そぜておろいか~。』

→「傷んでぼろいね~。」 -

『風呂のすずるごた。がちゃすっけんはよいらんね。』

→「風呂が溢れるぐらいいっぱいだ。早く風呂に入らないとタイミングが重なる。」 -

『よーして並んどったらゆんにゅなかもんじゃ、、、ほんなこてぐらいすっ』

→「おとなしく並んでいたら量が足りなかった、、、本当にがっかりしたよ。」

みなさんはいくつ言われたことがありますか?

さて、素朴な疑問としてそもそも方言ってどんな風にできるのでしょうか?気になったので普段はあまり気にしない方言の成り立ちについて調べてみました。

方言はTシャツGパンで標準語はスーツ?

知ると面白い二つの関係。

方言と、標準語は、「フダン用の服(TシャツGパン)とヨソユキ用の服(スーツ)に似た関係」を持っていると言われています。

ほとんどの人が標準語ときいて、思い浮かべるのは、「東京(江戸)」ではないでしょうか。あらゆる人が集まる大都会、そこでは地方から集まった人同士で意味の通じる言語が必要になります。その必要に応じてやがて作られたのが標準語です。

まさにその関係は「人が集まるところではヨソユキ用(スーツ)、その逆の地方ではフダン用(TシャツGパン)」と言えるのではないでしょうか?

そんな二つの関係を成り立たせる上で欠かせないのが人の交通です。次は佐賀の土地柄にフォーカスして、今の佐賀弁に強い影響を与えた「藩体制」から佐賀の方言の成り立ちを見ていきます。

カギは鎖国に有り。

独自進化を遂げた佐賀弁たち。

佐賀の方言は主に「佐賀方言」、「唐津方言」、「田代方言」の3つに大別されます。

佐賀方言は旧鍋島藩であった佐賀、小城、鹿島、白石、神埼、有田、伊万里、諫早だけではなく島原市外の神代町や長崎の深堀などでも使われています。旧小笠原藩や天領であった東松浦地区には唐津方言が、また、旧対馬藩であった田代地区(鳥栖市、基山町周辺)は田代方言が使われています。

違いがよく分かるのが「こそあど言葉」です。

| 標準語 | 佐賀方言 | 唐津・田代方言 |

|---|---|---|

| こんな | こがん | こやん、こぎゃん |

| そんな | そがん | そやん、そぎゃん |

| あんな | あがん | あやん、あぎゃん |

| どんな | どがん | どやん、どぎゃん |

交通が今ほど活発ではなく移動に時間も労力もかかる時代、おまけに藩体制の権力的な作用によっても制限が掛けられています。特に佐賀は他藩との交流も簡単にはできない「二重鎖国」と呼ばれる状態にありました。

しかし、そんな特殊な環境だったからこそ残った言葉もあります。最後は珍しい佐賀の漢語方言についてみていきましょう。

学は武士の嗜み。

今でも残る漢語方言。

佐賀弁には独特の「漢語方言」が残っており、例を挙げると「しっきゃあ(悉皆=全部)」や「べんぷ(偏頬=頬)」などがあります。「しっきゃぁ」なんかは「しっかり」が訛ったのだと思っていませんでしたか?そしてこれらは漢語を学んだ佐賀藩武士から広まったとされています。

今回は佐賀弁の特徴から方言の成り立ちまで幅広く見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。フダン着の佐賀弁も漢語から来ていたりすると使ってみたくなりません?

次は「佐賀の仕事」がテーマです!楽しみにしとってね。そいぎ!(それじゃあね!)